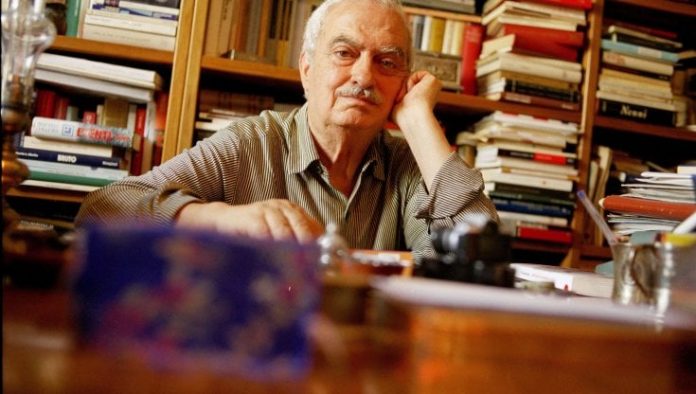

Ricordiamo Emanuele Macaluso che ci ha appena lasciato con le sue parole raccolte in una recente intervista a cura di Giorgio Frasca Polara, pubblicata all’interno del volume Lavorare è una parola.

Il lavoro: un faro sicuro per chi crede nella democrazia e spera nel cambiamento

Sei entrato nel Pci in clandestinità e nella Cgil con la Liberazione che in Sicilia era avvenuta già nel ’44. Due anni dopo eri segretario della Camera del lavoro di Caltanissetta, la tua città. E nel ’47, al congresso del sindacato siciliano, sei stato eletto segretario regionale…

“… Su proposta di Peppino Di Vittorio…”

… E da allora, per dieci anni, hai vissuto le grandi lotte per la terra, l’eccidio di Portella, le dure lotte degli zolfatari e quelle non meno difficili degli operai dei Cantieri navali di Palermo, solo per citare alcuni momenti chiave della tua esperienza nella Cgil siciliana. Nel rivivere questi momenti, come ti chiedo di fare, immagino che consideri il lavoro come strumento di emancipazione personale e collettiva.

Certo, e aggiungo: il lavoro appunto come faro sicuro per chi crede nella democrazia e nella lotta per il cambiamento. Ripenso, in quella provincia di Caltanissetta, alle epiche lotte nelle miniere, che erano state allagate per colpa dei padroni. Davvero epiche lotte per rimettere in moto le pompe e consentire la ripresa della estrazione e della lavorazione dello zolfo. Le prime manifestazioni di piazza, vietate dagli inglesi, ancora occupanti: a Sommatino molti minatori furono arrestati, e uno di loro fu spedito al confino in Africa. Anzi fu costretto a tornarci: ce lo avevano già mandato i fascisti! Un paradosso emblematico. E ripenso alle caratteristiche esemplari di Caltanissetta, città in relativa buona occupazione e compattezza sociale grazie agli zolfatari (all’inizio ne ero stato il responsabile), agli scarpellini, ai muratori, agli impiegati, ai giovani intellettuali. Ebbene, il “segreto” di quella compattezza sociale era la forte, generale sindacalizzazione: panettieri, mugnai, pastai (la cosiddetta arte bianca), edili, persino i barbieri erano in gran parte iscritti alla Cgil allora unitaria. Proprio Di Vittorio, dopo quel congresso, ne scrisse sull’Unità, citando il nisseno ad esempio di una struttura portante di un centro – il sindacato – animatore di democrazia. E in una zona in cui la mafia la faceva da padrona e la combattevamo tenacemente già dal ‘44.

(…)

Sindacati e variegata sinistra: a chi tocca fare che cosa?

Se parliamo del Novecento il sindacato ha dato al lavoratore dignità (ci insisto) e anche potere; e pure la sinistra e un pezzo della Dc, malgrado la sciagura della scissione sindacale e della conflittualità che ne è derivata, anche senza l’unità, hanno saputo dare un sostegno attivo, incisivo, alle lotte dei lavoratori. Per fortuna, e soprattutto per merito dei sindacati, la conflittualità si è sempre più attenuata e si è realizzata, se non l’unità (per cui mi sono sempre battuto, e penso con rimpianto all’esempio dato dai metalmeccanici nel 1969) almeno una intesa. Ma c’è un punto essenziale, dirimente, e non risolto: l’introduzione per legge, nel ‘74, della incompatibilità tra incarichi sindacali e incarichi parlamentari. Sino ad allora il sindacato traeva un sostegno, spesso decisivo, dal Parlamento dove erano (o erano stati) presenti e attivi molti autorevolissimi dirigenti sindacali: i comunisti Di Vittorio, Lama, Bitossi, il socialista Santi, tutti dirigenti massimi della Cgil; e come Pastore e Rubinacci della Cisl; altri ancora.

E’ anche grazie a loro, e comunque al clima della non-incompatibilità, che il compagno socialista Giacomo Brodolini, ministro socialista del Lavoro, poté elaborare lo Statuto dei lavoratori di cui celebriamo ora i cinquant’anni. Un’idea nata negli Anni Cinquanta quando Di Vittorio già rifletteva sulla necessità e l’urgenza di una tutela giuridica del lavoro e dei lavoratori. Ricordo che, purtroppo, il Pci si astenne (che grosso sbaglio!) sul voto del Parlamento che varò lo Statuto, solo perché il governo era di centro-sinistra. Voglio insistere che, sino alla cesura con l’incompatibilità, il sindacato aveva i suoi riferimenti importanti nell’elaborazione della legislazione, insomma aveva uno “specchio” nelle aule parlamentari. Questo è venuto meno, indebolendo sia il sindacato e sia il Parlamento.

Aggiungo che in Italia, diversamente dall’Inghilterra dove i laburisti avevano inventato il welfare, lo Stato sociale è stato frutto non di un progetto complessivo ma di una serie di lotte, in una parcellizzazione di esperienze e di norme spesso malscritte e peggio gestite o addirittura eliminate, ma su questo poi tornerò. Voglio solo ricordare un’altra esperienza, piccola ma importante, che precedette di decenni lo Statuto e che semmai esaltava proprio la compatibilità. Fu l’esperienza vissuta in Sicilia, nella prima legislatura dell’autonomia regionale. Domenico Cuffaro, segretario della Camera del lavoro di Sciacca e deputato comunista all’assemblea, propose e fece approvare una legge che assicurava agli ex braccianti senza pensione un reddito di tremila lire al mese: che io sappia fu il primo atto di riforma sociale, 1949!

(…)

Hai contestato più volte, e pubblicamente, che la questione sociale non si pone “quasi mai”. A che cosa ti riferisci in particolare?

Penso alle migliaia di braccianti, in gran parte extracomunitari, che nel Mezzogiorno, ma ora anche al Centro-Nord, vivono in orribili baracche, senza servizi e assistenza di alcun genere; e vengono schiavizzati dai caporali (ma anche da qualche azienda che si dichiara “più pulita”) per pochi euro a giornata, dall’alba alla notte, per raccogliere ora pomodori e ora aranci e altri prodotti della terra.

Sento vergogna per quel che accade e per quanti ne sono vittime. Sento vergogna, più che soltanto sdegno, non solo come ex dirigente sindacale ma come semplice cittadino quale sono. Ecco, il sindacato deve fare di più per questi schiavi. E deve fare di più anche in un altro campo, quello del terziario che cresce sempre di più e sempre più disordinatamente. Il Pd, sembra disinteressarsi della questione sociale. L’unico tentativo di prendere il toro per le corna lo sta facendo il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, con il suo Programma per il Mezzogiorno: in quel documento, ancora sulla carta eh, il lavoro è finalmente la prima esigenza e il primo tentativo di dare al Pd un riferimento con il mondo del lavoro e con la società meridionale. Perché la questione sociale è la prima questione del Paese.

Settant’anni dopo le tue prime esperienza di dirigente sindacale, chi crede nella democrazia e spera nel cambiamento in qualche occasione è sgomento. Amazon recluta ex ufficiali dell’esercito per controllare che i magazzinieri confezionino almeno quattrocento pacchi l’ora. Tu stesso hai denunciato nella tua rubrica giornaliera su Facebook che una cooperativa del Sud – non un privato – ha licenziato Ilaria, una ragazza incinta al quinto mese. Ancora: l’Ordine dei giornalisti ha segnalato che una nostra collega sarda viene pagata poco più di un euro ad articolo. Che cosa ti dicono queste notizie?

Mi dicono, e rivelano a tutti, in che cosa consista la questione sociale oggi. E pongono due questioni. La prima, che nonostante tutto il sindacato non ha la forza che dovrebbe avere: non solo di contrattazione, ma anche di organizzazione della protesta. La seconda, che su questi temi un partito che si dice di sinistra deve avere una posizione netta, intransigente. Deve fare una battaglia sulle vecchie e soprattutto sulle nuove questioni sociali. Altrimenti che cosa lo distingue dai cosiddetti centristi? Un partito di sinistra è tale se la questione sociale (in tutte le forme, anche le più aggiornate e spesso ancora sottotraccia) ha un posto primario del suo programma, se c’è lotta, iniziativa non solo di denuncia ma di azione concreta.

(…)

Che cosa è cambiato in meglio e che cosa non ha funzionato nel sistema delle garanzie che lo Statuto dei Lavoratori doveva realizzare. Davvero, come si disse nel ’70, con la legge Brodolini la democrazia entra in fabbrica?

Questo doveva essere il senso, lo scopo, dello Statuto. Portare la democrazia in fabbrica era l’assillo di tanti nel sindacato, in particolare del compagno Trentin e delle sue elaborazioni sui consigli di fabbrica, la commissioni interne, altre forme di rappresentanza. E in ogni caso ovunque si votava. Il sindacato contratta col padrone ma nelle fabbriche si pongono sempre mille problemi. E allora c’è una doppia funzione per le rappresentanze: dare più potere ai lavoratori e insieme far crescere una coscienza democratica. Temo invece che negli anni lo Statuto sia stato in parte svuotato, sino all’abolizione dell’articolo 18 che era fondamentale come principio intangibile. Voglio dire che si sono create, anche così, le condizioni per un rallentamento oggettivo dell’impulso alla modernizzazione dei rapporti di lavoro. Metti insieme questo dato agli altri segni dell’incapacità (spesso oggettiva) di controllare i nuovi lavori, ed avrai la percezione che ancora molta strada dev’essere percorsa per una reale democrazia nel mondo del lavoro.

Mercato, condizione operaia, occupazione e investimenti, nuove modalità di produrre: il punto di partenza e di arrivo è sempre lo stesso: è nel lavoro che si realizzano le persone. Ma c’è in giro tanta negazione dei diritti e tanto nuovo sfruttamento. Come se ne esce? Quali novità cogli?

Oggi la qualità del lavoro è cambiata, moltiplicate le sue modalità, ingigantiti i problemi. Per esempio, tendenzialmente non c’è più la grande fabbrica. E allora il sindacato deve porsi il problema di individuare come e in quale misura si articolano i nuovi lavori e quali possibilità ha di individuarli e di intervenire su ciascuno di essi. Insisto sullo stupefacente sviluppo del terziario in mille direzioni e con mille scopi distinti, una parcellizzazione incontrollata del lavoro: ristoranti e pizzerie – un enorme, diffuso mangificio -, ragazzi che in bici portano sulle spalle le pizze per i clienti, i vari lavori domestici, le badanti… Io, a chi ci aiuta in casa, ho fatto subito il contratto. Ho fatto solo il mio dovere. Ma quanti sono questi contratti, e quanti, per contro, gli sfruttati senza uno straccio di contratto? Quanti lavoratori del terziario sono organizzati dal sindacato? Non credo molti. Si è aperta da tempo una realtà nuova, e capisco le difficoltà intanto a capirne le dimensioni e i contorni, e poi a individuare le tecniche d’intervento.

La mia speranza è una sola: i giovani. Nelle nuove generazioni cresce una capacità di organizzarsi, di stare insieme. Ho molto pensato e penso al movimento delle Sardine. Sia chiaro: si tratta di una loro critica ai partiti, a quel che non fanno, ai loro ritardi. Ma tra loro spira non un ventaccio qualunquista, piuttosto aria di rinnovamento, anche della politica e fors’anche del sindacato. Può darsi che mi sbagli, ma in questi ragazzi sta crescendo una esigenza legittima: una coscienza collettiva, una volontà di stare insieme perché insieme si può contare. Questa è una premessa pero, solo una indicazione: ci si può contare e pesare in un modo o nell’altro. Certo, nel sindacato o nei partiti della sinistra ma anche in altro modo. Questa è una novità cui bisogna prestare grande attenzione, grande rispetto: è un elemento essenziale per la democrazia.

Oggi che i partiti sono fragili e spesso impotenti, oggi che lo stesso Parlamento si rivela assai debole, tutti dobbiamo nutrirci e far conto della volontà di partecipazione, della carica espressa dall’esplosione del volontariato, della richiesta di nuove forme di liberazione (per la donna, per le violenze di genere, per l’aria che respiriamo…), purché tutte queste legittime ansie e battaglie trovino in un domani non lontano forme di reale organizzazione. Altrimenti la democrazia decade, viene meno.